Home » 論文 (Page 7)

Category Archives: 論文

論文掲載:強磁性半導体(In,Fe)Asの磁化過程の解明

光電子分光を専門としている東京大学藤森研究室と共同で、X線磁気円二色法を用いて、強磁性半導体(In,Fe)Asの磁化過程を解明した研究成果がPhys. Rev. B誌に出版されました。

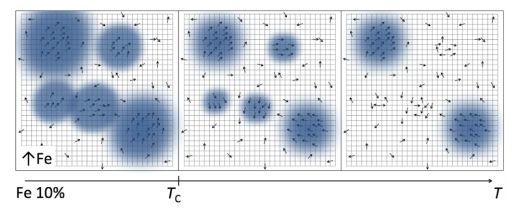

今回の論文では、マクロな強磁性が出現する前に(T > TC)、強磁性なナノ領域が存在し、キュリー温度に近づけるとその密度が増えて、最後にナノ領域同士が繋がることでマクロな強磁性が発生している過程を明らかにしました(下図参照)。

論文掲載:絶縁的強磁性半導体(Al,Fe)Sbの実現

下記の論文がAppl. Phys. Lett.誌に出版されました。

Le Duc Anh, Daiki Kaneko, Pham Nam Hai, and Masaaki Tanaka, “Growth and characterization of insulating ferromagnetic semiconductor (Al,Fe)Sb”, Appl. Phys. Lett. 107, 232405/1-4 (2015).

今回の論文では、スピンフィルタとして動作可能な絶縁的な強磁性半導体(Al,Fe)Sbを実証しました。これによって、鉄系強磁性半導体はn型、p型および絶縁タイプのすべてが実現できました。(従来のMn系強磁性半導体では、p型強磁性半導体しか実現できませんでした)。

論文掲載:磁性半導体におけるスピノダル分解

日欧研究者と共著で下記のレビュー論文を発表しました。

“Spinodal nanodecomposition in semiconductors doped with transition metals”

Rev. Mod. Phys. 87, 1311-1377 (2015).

今回の論文にPham准教授が過去の研究成果を元に第三章のGaMnAsにおけるスピノダル分解とMnAsナノ微粒子の形成およびそのスピン依存伝導特性・磁気光学特性を担当しました。

論文掲載:強磁性半導体量子井戸における「波動関数制御による磁性変調」の初実証

下記の論文がPhys. Rev. B (Rapid communication)誌に出版されました。

L. D. Anh, P. N. Hai, Y. Kasahara, Y. Iwasa, Masaaki Tanaka, “Modulation of ferromagnetism in (In,Fe)As quantum wells via electrically controlled deformation of the electron wave functions”,

Phys. Rev. B 92, 161201(R)/1-5 (2015).

今回の論文は約10年前に理論的に提案された技術「波動関数制御による磁性変調」を波動性の強い(In,Fe)As量子井戸を含む電界効果トランジスタ構造において実証した研究成果です。本実証によって、従来に磁性変調に必要とする面キャリア密度の変調量1012~1013 cm-2から1011 cm-2までに大幅に削減し、超高速と超低消費電力の磁化スイッチング技術に応用できると期待しています。

本研究に関する受賞履歴はこちらです。

論文掲載:強磁性半導体のキュリー温度の新世界記録

下記の論文がPhys. Rev. B誌に出版されました。

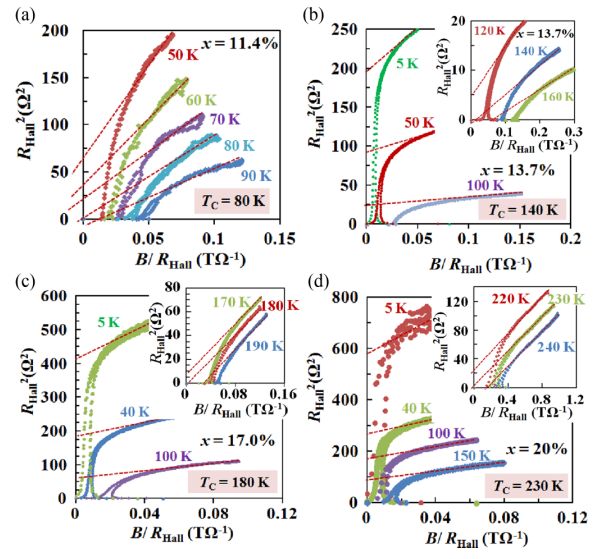

今回の論文は(Ga,Fe)Sbの新型強磁性半導体において、低温MBE結晶成長技術を駆使し、Fe濃度を20%まで増やすことができました。それにと伴い、キュリー温度が大幅に増大し、現時点では230 Kという新世界記録を達成しました。鉄系強磁性の高いポテンシャルを見せつけた研究成果です。

様々な(Ga1-x,Fex)Sbにおけるアロットプロット法によるキュリー温度(TC)の見積。Fe濃度が20%のサンプルにおいて、今までの最高記録(200 K)を超えた230 Kのキュリー温度が得られた。

論文掲載

下記の論文がAppl. Phys. Lett.誌に出版されました。

今回の論文はMnAsナノ微粒子を含むトンネル磁気接合において、TMR効果とMemristance効果が同時に存在していることを示した。同じMTJ素子でMemristive効果とTMR効果を両方利用すれば、多ビットのメモリ素子に応用できると期待できる。

Appl. Phys. Rev. 1, 011102 (2014) の論文は2014年のmost-accessed articlesにランクイン

下記の論文はApplied Physics Reviews誌の2014年のmost-accessed articlesにランクインしました。無料に見ることができます。

Recent progress in III-V based ferromagnetic semiconductors: Band structure, Fermi level, and tunneling transport

Masaaki Tanaka, Shinobu Ohya, Pham Nam Hai

Appl. Phys. Rev. 1, 011102 (2014)

論文掲載

下記の論文が出版されました。

Atsushi Ishikawa, Tomohiro Amemiya, Yuya Shoji, Pham Nam Hai, Masaaki Tanaka, Tetsuya Mizumoto, Shigehisa Arai, Takuo Tanaka. “Optical and Magnetic Microstructures in YIG Ferrite Fabricated by Femtosecond Laser”, Journal of Laser Micro/Nanoengineering 10, 48-52, (2015).

AAPPSのBulletinノーベル物理学賞特集号で(In,Fe)As強磁性半導体の研究成果が注目論文として紹介された

アジア太平洋物理学会連合(Association of Asia Pacific Physical Societies;AAPPS)の機関誌であるAAPPS Bulletin12月号(ノーベル物理学賞特集号)オンライン版が公開されました。ノーベル賞関係の記事のほか、本研究成果(Appl. Phys. Lett. 104, 046404 (2014)に関する記事がPhysics Focusで紹介されています。

ノーベル物理学賞特集号の目次

http://aappsbulletin.org/myboard/read.php?id=133&Page=1&Board1=pastlssues&FindIt=&FindText=

Physics Focus: Control of Ferromagnetism by Manipulating the Carrier Wavefunction in N-Type Ferromagnetic Semiconductor (In, Fe)As Quantum Wells

http://aappsbulletin.org/myboard/read.php?id=61&Page=1&Board=focus&FindIt=&FindText=

pdfはこちら。

論文掲載

新しい鉄系強磁性半導体(Ga,Fe)Sbの作製に関する論文がApplied Physics Letters誌に掲載されました。

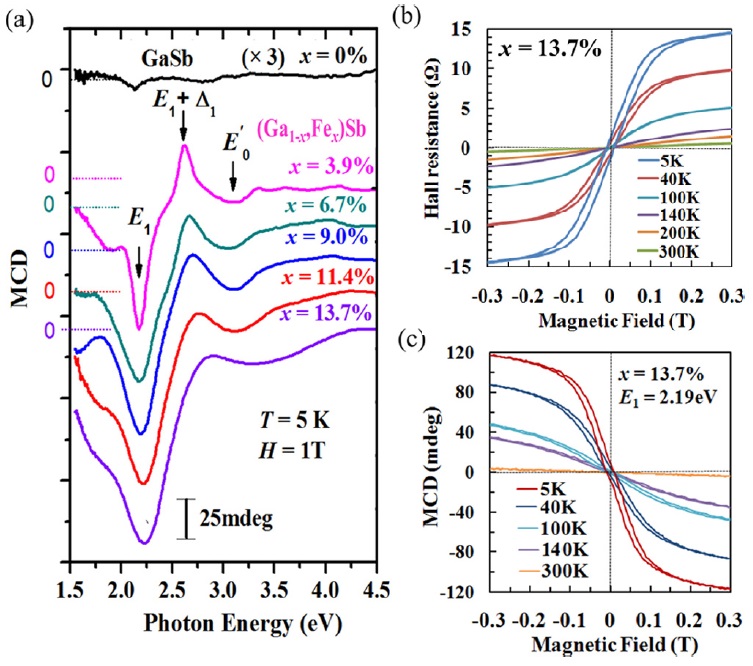

本研究ではGaSbの半導体に最大13.7%のFeを低温分子線エピー法を用いて結晶成長を行い、真性p型強磁性半導体であることを確認しました。今回のp型鉄系強磁性半導体の実現によって、Pham准教授が提言した鉄系強磁性半導体の優越性(n型およびp型が作製可能)を実証した研究成果になります。また、(Ga,Fe)Sbのキュリー温度はすでに140 Kに達し、ナローギャップ強磁性半導体中にもっとも高いキュリー温度を実現しました。(参考:(In,Mn)Asが最大90K, (Ga,Mn)Sbが最大 25 K程度)。

N. T. Tu, P. N. Hai, L. D. Anh, M. Tanaka, “(Ga,Fe)Sb: A p-type ferromagnetic semiconductor”,

Appl. Phys. Lett. 105, 132402 (2014)

(a) 様々なFe濃度における(Ga,Fe)Sbの磁気円二色性(MCD)スペクトル。Fe濃度の増大につれて、GaSbの光学特異点におけるMCDが強くなり、(Ga,Fe)Sbのバンド構造がスピン分裂していることが分かる。(b) Fe濃度13.7%サンプルの異常ホール効果および(c)MCD強度の磁場依存性。強磁性によるヒステレシスが発現していることが分かる。このサンプルのキュリー温度が140 Kに達して、(In,Mn)Asや(Ga,Mn)Sbの最高キュリー温度よりもずっと高い。

(a) 様々なFe濃度における(Ga,Fe)Sbの磁気円二色性(MCD)スペクトル。Fe濃度の増大につれて、GaSbの光学特異点におけるMCDが強くなり、(Ga,Fe)Sbのバンド構造がスピン分裂していることが分かる。(b) Fe濃度13.7%サンプルの異常ホール効果および(c)MCD強度の磁場依存性。強磁性によるヒステレシスが発現していることが分かる。このサンプルのキュリー温度が140 Kに達して、(In,Mn)Asや(Ga,Mn)Sbの最高キュリー温度よりもずっと高い。