論文掲載: Nature Communicationsに論文掲載

Pham研究室と東京大学の田中雅明研究室との共同研究成果が英国のNature Communications誌に掲載されました。

本研究は当時(2012年)不可能とされてきたN型電子誘起強磁性半導体(In,Fe)Asの実現に成功したが、理論的な予測よりも数100倍以上大きいなキュリー温度を示したため、長い間そのメカニズムが理解されていなかった。

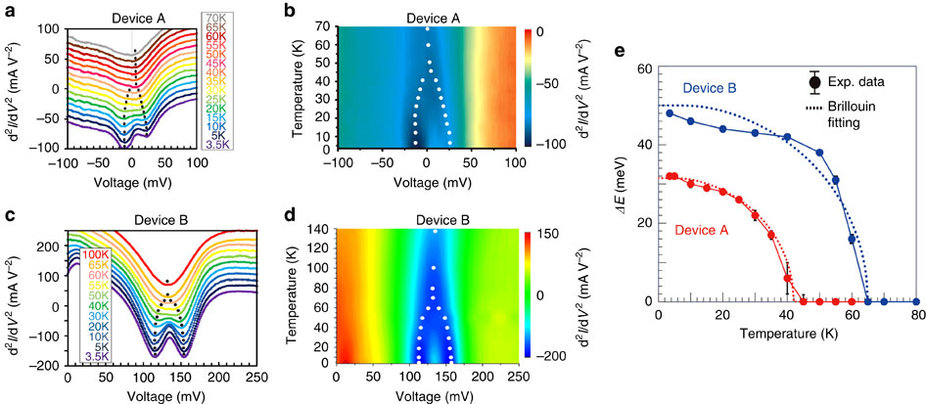

今回の研究では、(In,Fe)Asを含むスピン江崎ダイオードを作製し、トンネル分光法を用いることによって、(In,Fe)Asの伝導帯の自発スピン分裂を観測できたとともに、従来の標準理論ではこのような自発スピン分裂とキュリー温度を同時に説明できないことを示し、従来の標準理論には欠陥があることを明らかにした。従って、本研究成果は強磁性半導体の物性および半導体スピンデバイスの研究に新しい知見を与えることができた。

図(a)-(d)スピン江崎ダイオードにおけるトンネル分光法を用いたスピン分裂の直接観測。点線がアップスピンとダウンスピンバンドの位置を示す。(e)スピン分裂エネルギーの温度依存性。点線は理論曲線である。

東工大ニュース

電気電子系ニュース

強磁性半導体において大きなスピン分裂をもつ電子のエネルギー状態を初めて観測

日経テクノロジonline記事

EETimes Japan

論文掲載:世界最小Siスピンバルブの実現

D2のHiep君の研究成果がAppl. Phys. Lett.誌に掲載されました。

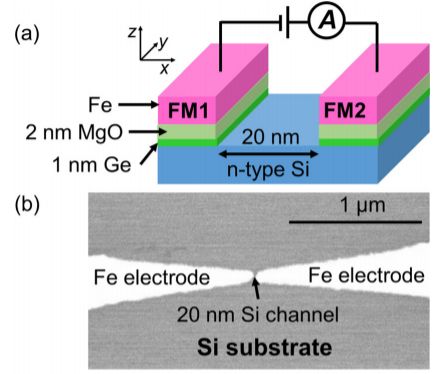

今回の研究はチャンネル長が20nmという世界最小のSiスピンバルブ構造を作製でき、最大で13mVのスピン出力電圧が得られました。この値は従来の研究に対して、約10~1000倍大きい。今後にゲート電極を追加し、ナノサイズのSiスピントランジスタの作製を目指す。

図(a)Siのスピンバルブ構造。強磁性電極FeからMgOトンネル障壁を介してSiチャンネルにスピン注入して、もう一つの強磁性電極Feでスピンを検出する。(b)試作したデバイスの走査型電子顕微鏡像。両強磁性電極の磁化平行・反平行時の電圧の差が最大13 mVと従来の研究よりも10倍~1000倍大きい。